PETTENA編集部は、ペットとその飼い主がより良い生活を送れるよう、専門的な知識に基づいた信頼性のある情報を提供するチームです。特に、ペットカートを中心に、安全で楽しいお出かけをサポートするコンテンツをお届けしています。

赤ちゃんと猫の同居は危ない?安全性・アレルギー・接触の注意点を解説|PETTENA

猫と赤ちゃん、本当に一緒に暮らせるの?と不安に思うママ・パパは多いですよね。「猫は赤ちゃんに危ないのでは?」「アレルギーが心配」など、さまざまな悩みがあると思います。実は、ちょっとしたコツを知れば、猫も赤ちゃんも笑顔で過ごせるようになるんです!この記事では、先輩ママたちの体験談を交えながら、猫と赤ちゃんが仲良く暮らすための具体的な方法をご紹介します。

猫と赤ちゃんが暮らす前に

猫の健康チェックと予防接種

うちの子、元気そうだし大丈夫かな?と思っても、人間と同じように、猫ちゃんも定期的な健康診断が欠かせません。特に赤ちゃんが来る前に、必ず動物病院で健康チェックを受けましょう。ノミやダニ、寄生虫がいないか、基礎疾患がないかなどを確認してもらうのがおすすめです。

猫ウイルス性鼻気管炎や猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症などのコアワクチンは、赤ちゃんが生まれる前にしっかり接種しておきたいですね。これらの病気は感染力が強く、特に子猫や免疫力の低い人にとっては危険な場合もあります。接種時期や回数は猫ちゃんの年齢や健康状態によって異なりますので、かかりつけの獣医さんとよく相談してください。

トキソプラズマ症などの感染症を正しく知る

妊娠中は猫を飼っちゃダメという話を聞いたことがあるかもしれません。これはトキソプラズマ症という感染症が関係しています。確かに、妊娠中に初感染すると胎児に影響が出る可能性がありますが、正しい知識を持てば過度に心配する必要はありません。

トキソプラズマは、生肉や土の中にも存在する寄生虫で、猫の糞便から感染することがあります。でも、室内飼いでキャットフードしか食べていない猫ちゃんが感染する可能性はとても低いんです。もし心配なら、妊娠前にトキソプラズマの抗体検査を受けておくと安心ですね。

感染予防のポイント

😺猫トイレの掃除は毎日行い、可能なら他の家族にお願いする

😺掃除の際は手袋を着用し、終わったらしっかり手洗い

😺生肉は与えず、完全なキャットフードにする

😺庭仕事など土を触る時も手袋を着用

😺猫トイレの掃除は毎日行い、可能なら他の家族にお願いする

😺掃除の際は手袋を着用し、終わったらしっかり手洗い

😺生肉は与えず、完全なキャットフードにする

😺庭仕事など土を触る時も手袋を着用

これらの対策をすれば、猫ちゃんと一緒に過ごすことができますよ。

妊娠前・妊娠中にすべきこと

赤ちゃんが来る前に、猫ちゃんとの生活を見直してみましょう。パートナーと一緒に確認できるチェックリストをご用意しました。

😺動物病院で健康診断と予防接種を済ませる

😺トキソプラズマ抗体検査(希望者のみ)

😺完全室内飼いの環境を整える

😺猫のストレス軽減対策を考える(赤ちゃんの泣き声に慣れさせるなど)

😺猫用の安全なスペースを確保(赤ちゃんから逃げられる場所)

😺爪とぎの習慣をつける(赤ちゃんを引っかかないように)

😺猫のブラッシングを習慣化

😺赤ちゃん用品の取り扱いを猫に教える(ベビーベッドは猫禁区域など)

😺トキソプラズマ抗体検査(希望者のみ)

😺完全室内飼いの環境を整える

😺猫のストレス軽減対策を考える(赤ちゃんの泣き声に慣れさせるなど)

😺猫用の安全なスペースを確保(赤ちゃんから逃げられる場所)

😺爪とぎの習慣をつける(赤ちゃんを引っかかないように)

😺猫のブラッシングを習慣化

😺赤ちゃん用品の取り扱いを猫に教える(ベビーベッドは猫禁区域など)

急にルールを変えると猫ちゃんがストレスを感じるので、妊娠中から少しずつ準備を始めるのがコツです。

完全室内飼いのすすめとその理由

外に出たいと鳴く猫ちゃんもいますが、赤ちゃんが生まれるタイミングで完全室内飼いに切り替えるのがおすすめです。

外に出ると交通事故や他の猫とのけんか、感染症のリスクが高まります。また、ノミやダニを持ち帰る可能性もあります。赤ちゃんがいるお家では、衛生面にもっと気を配りたいですよね。

完全室内飼いにするコツ

😺窓やベランダにはしっかりネットを張る

😺キャットタワーやおもちゃで運動不足を解消

😺窓辺にベッドを置いて外の景色を見せてあげる

😺定期的なブラッシングでストレス発散

😺窓やベランダにはしっかりネットを張る

😺キャットタワーやおもちゃで運動不足を解消

😺窓辺にベッドを置いて外の景色を見せてあげる

😺定期的なブラッシングでストレス発散

最初は大変そう…と思うかもしれませんが、室内でも猫ちゃんが楽しく過ごせる環境を作ってあげれば、すぐに慣れてくれますよ。

猫ちゃんと赤ちゃんが仲良く暮らすためには、事前の準備が何よりも大切です。焦らず、一つずつ準備を進めていきましょう。

赤ちゃんの誕生、猫への配慮とストレス対策

赤ちゃんの泣き声・匂い・環境変化に慣らす方法

病院から赤ちゃんを連れて帰ったら、猫がびっくりしてしまって…そんなことにならないよう、出産前から少しずつ準備を始めましょう。猫ちゃんは突然の変化が苦手なので、段階的に慣らしていくのがポイントです。

泣き声に慣らす方法としては、妊娠中から赤ちゃんの泣き声の動画を流してみましょう。最初は小さな音量から始め、猫ちゃんが気にしないようであれば少しずつ大きくしていきます。「うちの猫は最初びくっとしていましたが、1週間もすると気にしなくなりました」という体験談も。おやつをあげながら流すと、泣き声=いいことがあると関連付けられるかもしれませんね。

赤ちゃんの匂い対策では、出産前にベビー用品(ローションやミルクなど)の匂いを猫に嗅がせておくのがおすすめ。病院から戻る際に、赤ちゃんが使ったガーゼを持ち帰り、猫ちゃんに嗅がせてから対面させる先輩ママもいます。猫の嗅覚は敏感なので、いきなり新しい匂いが家に入ってくるより、事前に知っている匂いだと受け入れやすくなります。

環境変化への対応として、ベビーベッドやバウンサーなど大きな家具は出産前に配置を済ませておきましょう。猫ちゃんが新しい物に慣れるまで、おやつで誘導したり、猫用フェロモンスプレーを使ったりするのも効果的です。「赤ちゃんが来る前に、猫がベビーベッドで寝るのを防止する対策も必要ですよ」とアドバイスする飼い主さんも多いです。

隠れ家・静かなトイレスペースの作り方

赤ちゃんが生まれると、どうしても家の中が賑やかになり、猫ちゃんにとってはストレスを感じる環境に変わってしまいます。猫ちゃんがちょっと一人になりたい…と感じた時にすぐに逃げ込める場所を用意してあげることが大切です。

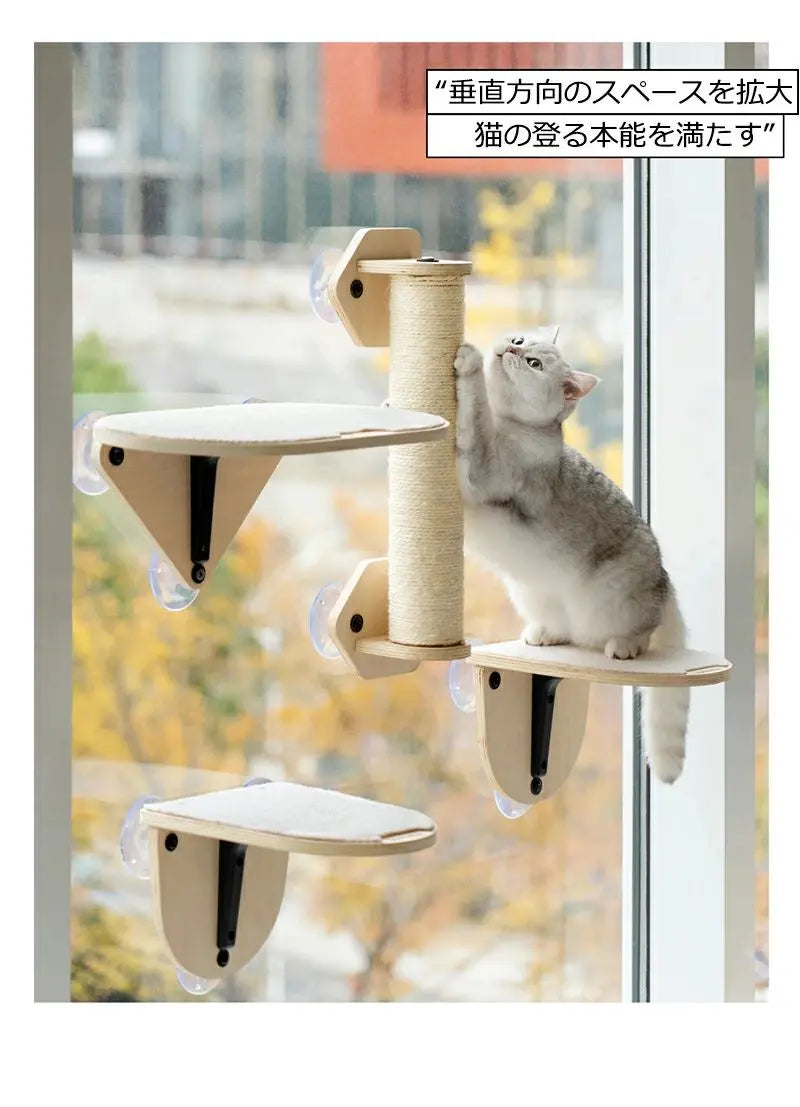

理想的な隠れ家は、赤ちゃんの手が届かない高い場所、例えばキャットタワーの上部などがおすすめです。猫は高い場所にいると安心する習性がありますから、キャットタワーを設置する際はしっかりとした安定感のあるものを選びましょう。

また、出入りが自由で少し暗めの空間、段ボールハウスやキャットケージなども落ち着ける場所として最適です。

このような隠れ家には、猫ちゃんが普段使っているベッドやタオルなど、慣れ親しんだ匂いがするものを置いてあげると、より安心感が増します。家の隅など人通りが少ない場所を選ぶのもポイントで、猫ちゃんがゆっくり休める環境を作ってあげましょう。

トイレ環境の見直しも重要なポイントです。赤ちゃんの泣き声が気になってトイレに行けなくなる猫ちゃんも少なくありません。

トイレはできるだけ静かで落ち着ける場所に移動させてあげたいものです。できれば人の通り道から離れた場所を選び、赤ちゃんの声が聞こえにくい部屋に設置するのが理想的です。多頭飼いの場合は特に、トイレの数を増やすことでストレスを軽減できます。

猫砂については、急に変えるとトイレを嫌がる原因になるので、普段使っているものを継続して使うのが安心です。どうしても変更が必要な時は、1週間から10日ほどかけて、少しずつ新しい砂の割合を増やしていくようにしましょう。

このように、猫ちゃんが安心して過ごせる環境を整えることで、赤ちゃんが来てもストレスを感じずに済むようになります。

PETTENAスタッフ厳選|大切な家族のために、本当に“いいもの”だけを!

PETTENAのスタッフがひとつひとつ丁寧に選び抜いた、こだわりのペット用品を集めました。

PETTENAのスタッフがひとつひとつ丁寧に選び抜いた、こだわりのペット用品を集めました。

毎日5分でも「猫との時間」をつくるコツ

赤ちゃんのお世話に追われていると、猫とゆっくり遊ぶ時間が取れないと悩む飼い主さんは少なくありません。でもご安心ください、実は短い時間でも心を込めたコミュニケーションを取れば、猫ちゃんは十分に満足してくれるものです。

たとえば朝一番、赤ちゃんがまだ起きていない静かな時間に5分ほど撫でてあげるだけでも、猫ちゃんは嬉しいものです。授乳中には優しく声をかけながら、そっと手の平の匂いを嗅がせてあげるのも良いでしょう。おむつ替えの合間のほんの少しの時間に、猫用のおもちゃで遊んであげるのも効果的です。夜、赤ちゃんを寝かしつけた後の時間を利用して、猫専用のブラッシングタイムを作るのもおすすめです。

特に猫ちゃんが自分から近づいてきた時は、たとえ家事や育児で手が離せない時でも、ほんの少し手を止めて応えてあげると、猫ちゃんは疎外感を感じにくくなります。

赤ちゃんと猫をうまく両立させるには、猫のご飯時間をできるだけ今まで通りに保つことが大切です。食事のリズムが変わると、猫ちゃんのストレスになってしまいます。また、猫が撫でてほしそうにしている時は、たとえ短時間でも必ず応えてあげましょう。赤ちゃんと猫を同時に褒めるのも効果的で、「二人ともいい子だね」などと声をかけることで、猫ちゃんも家族の一員として認められていると感じられます。ただし、猫の行動範囲を必要以上に制限しすぎないように注意しましょう。

「赤ちゃんがお昼寝している間に、猫と過ごす特別な時間を作る」という方法を実践しているママさんもいます。猫ちゃんにとって「自分も大切にされている」と感じられることが何よりも重要で、たとえ短い時間でも飼い主さんとの絆を確認できる機会を作ってあげることが、ストレス軽減につながります。

赤ちゃんと猫が安全に過ごす空間づくり

赤ちゃんと猫が安心して一緒に暮らしていくには、お互いを傷つけない環境作りがとても大切です。特に赤ちゃんがハイハイを始めたり、歩き始めたりすると、思いがけない事故が起こる可能性があるので、事前の対策が欠かせません。

ベビーベッドには猫が入らないように専用のネットを張り、逆に猫の寝床は赤ちゃんの手が届かない高い場所に設置するのが理想的です。

衛生面では、猫トイレは赤ちゃんが近づけない場所に移動させ、毎日こまめにブラッシングして抜け毛を減らすようにしましょう。猫用の食器も毎回洗って清潔に保つことが大切です。

事故を防ぐには、猫の爪を適度に切っておくこと、赤ちゃんが猫のしっぽを引っ張らないように常に見守ること、猫が食事をしている時は赤ちゃんを近づけないようにすることがポイントです。猫用おもちゃの小さな部品や猫草の鉢植えなども、赤ちゃんが誤飲しないように管理しましょう。

リビングでは猫の休息スペースと赤ちゃんの遊び場を明確にゾーン分けし、寝室ではベビーベッドに猫用の侵入防止ネットを設置します。キッチンでは猫の食事スペースとベビーチェアを離して配置するのがおすすめです。

赤ちゃんと猫、接触はどうする?

初対面のタイミングと方法

赤ちゃんを迎える当日は、猫ちゃんにとっても大きなストレスになります。まずは病院から帰宅したら、赤ちゃんを別の部屋に一旦預け、猫ちゃんとしっかり再会の挨拶をしましょう。猫ちゃんが落ち着いたら、赤ちゃんの使ったガーゼやタオルを嗅がせて、新しい匂いに慣れさせます。

実際の対面は、赤ちゃんが寝ている静かな時間帯がおすすめです。猫ちゃんを膝に乗せ、少し離れた場所から赤ちゃんを見せてみましょう。猫ちゃんが興味を示さなくても、怖がっても、決して無理強いせず、その日の反応を見守ってください。

猫と赤ちゃんのスキンシップを見守るポイント

猫ちゃんが赤ちゃんに興味を持ち始めたら、次のステップに進みます。ただし、必ず飼い主さんが同席し、赤ちゃんの動きを制御した状態で行いましょう。赤ちゃんの手を優しく握り、猫ちゃんの背中をなでる真似をすると、適切な触り方を教えられます。猫ちゃんが嫌がるそぶりを見せたら、すぐに中断してください。

特に注意したいのは、赤ちゃんが急に大きな声を出したり、手をバタバタさせたりしないよう見守ることです。猫ちゃんは予期せぬ動きにビックリして、思わず引っ掻いてしまうことがあります。

「赤ちゃんが猫に触る時は、必ず座った状態で」「猫の顔やお腹は触らせない」といった基本ルールを守ることも大切です。猫ちゃんが自ら近づいてきた時は、優しく褒めてあげると、良い関係が築けやすくなります。

噛みつき・引っかきなどトラブル時の対応

万が一、猫ちゃんが威嚇したり、噛みついたり引っ掻いたりした場合、決して大声で叱らないでください。猫ちゃんはさらに怖がり、関係が悪化してしまいます。静かに赤ちゃんを遠ざけ、猫ちゃんが落ち着くまでそっとしておきましょう。その後、猫ちゃんのストレス要因を探り、環境を改善することが大切です。

予防策としては、猫ちゃんの爪を定期的に切っておく、赤ちゃんが触る時は短時間にする、猫ちゃんが逃げられる場所を常に確保しておくなどがあります。また、猫ちゃんがしっぽを激しく振る、耳を横に向けるなどストレスを感じているサインを見逃さないよう、日頃から観察しましょう。

アレルギーのサインと対応策

赤ちゃんに猫アレルギーがある場合、早めに気づいて対処することが重要です。

猫と触れ合った後にくしゃみや鼻水が出る、目が赤くなる、肌に発疹が出るなどはアレルギー反応の可能性があります。

アレルギー対策としては、こまめに部屋の掃除をし、猫の抜け毛を減らすことが効果的です。空気清浄機を使ったり、猫用のブラッシングを頻繁に行ったりするのも良いでしょう。猫ちゃんのベッドやタオルは定期的に洗濯し、清潔を保つことが大切です。

赤ちゃんと猫ちゃんの関係作りは、焦らずゆっくり進めることが何よりも大切です。猫ちゃんの性格や赤ちゃんの成長ペースに合わせながら、無理のない範囲で少しずつ慣らしていきましょう。愛情を持って接すれば、きっと素晴らしい家族関係が育まれますよ。

猫と赤ちゃん、絆を育てるヒント

猫が「お兄ちゃん・お姉ちゃん」になる感覚

うちの猫は赤ちゃんのことを自分の子だと思っているみたいそんな微笑ましい話を聞いたことはありませんか?実は、猫ちゃんに「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」としての自覚を持たせることは可能です。

赤ちゃんのお世話をする時、猫ちゃんにも声をかけてみましょう。「お兄ちゃん、ちょっとどいてくれる?」「お姉ちゃん、静かに見守っててね」など、優しく話しかけることで、猫ちゃんも自分の役割を理解し始めます。

猫ちゃんが赤ちゃんの近くに寄り添おうとした時は、大げさなくらい褒めてあげると効果的です。ただし、無理強いは禁物です。猫ちゃんのペースを尊重しながら、自然な関係が育まれるのを見守りましょう。

家族のイベントに猫も参加してみよう

お宮参りや誕生日など、家族の特別な日にはぜひ猫ちゃんも参加させてあげましょう。例えば、赤ちゃんの初節句には猫用の飾りを用意したり、家族写真を撮る時は猫ちゃんも一緒に写したりします。

ただし、大きな音が出るお祝いなど猫ちゃんが苦手なイベントは避け、あくまで猫ちゃんがリラックスできる範囲で行いましょう。記念撮影の際は、猫ちゃんが逃げられるスペースを確保し、ストレスを感じたらすぐに休ませてあげることが大切です。

成長記録に「猫とのふれあい日記」を

赤ちゃんの成長記録に、猫ちゃんとのふれあいエピソードを加えてみませんか?「今日は猫のお姉ちゃんと初めて一緒にお昼寝したよ」「猫が赤ちゃんの泣き声で飛び起きた」など、些細な出来事も後で振り返るとかけがえのない思い出になります。スマホで写真を撮る時は、猫ちゃんと赤ちゃんのツーショットを意識的に増やすのもおすすめです。

SNSに投稿する際は、#猫と赤ちゃん #育猫日記 などのハッシュタグを使うと、同じような境遇のママさんたちと交流が持てますよ。ただし、猫ちゃんのプライバシーにも配慮し、嫌がる様子が見られた時は無理に撮影しないようにしましょう。

小さな命へのやさしさを育てる教育的価値

猫ちゃんと一緒に暮らすことで、赤ちゃんは自然と命の大切さを学んでいきます。「猫ちゃんのお耳は優しく触ろうね」「ごはんの時は静かに見守ろうね」と声をかけることで、思いやりの心が育まれます。

赤ちゃんが成長するにつれ、猫のごはんを用意するお手伝いや、水の交換など、簡単なお世話を任せてみるのも良いでしょう。ただし、必ず大人が監督し、猫ちゃんが嫌がらない範囲で行うことが大切です。猫ちゃんとの暮らしを通じて、責任感や観察力、情緒豊かな心が自然と養われていくのです。

猫ちゃんと赤ちゃんの関係は、一朝一夕で築かれるものではありません。毎日の小さな積み重ねが、やがて深い絆へと成長していきます。「猫が赤ちゃんの泣き声で駆け寄り、そっと体を寄せた」そんな瞬間に立ち会えた時、すべての苦労が報われるはずです。焦らず、猫ちゃんと赤ちゃんのペースを尊重しながら、温かい家族の時間をゆっくりと育んでいきましょう。

忙しい育児中、猫のお世話も楽になるアイデア

ペット自動給餌器

😺定時定量給餌

😺4L 大容量

😺分離構造、清潔簡単

😺録音機能対応

😺定時定量給餌

😺4L 大容量

😺分離構造、清潔簡単

😺録音機能対応

自動給餌器・自動トイレなど便利グッズ

赤ちゃんに授乳中に猫がご飯を催促してくる…そんな悩みを解決してくれるのが自動給餌器です。タイマー設定で決まった時間に餌が出てくるので、育児で忙しくても猫ちゃんの食事時間を守ることができます。特に人気なのは、スマホアプリで遠隔操作できるタイプ。

自動トイレも育児中のママの強い味方。自浄機能付きのものであれば、毎日のトイレ掃除の負担が大幅に軽減されます。ただし、猫ちゃんによっては新しいトイレを嫌がる場合もあるので、導入時は少しずつ慣らしていきましょう。消臭機能付きのものなら、赤ちゃんのいる部屋でも気になりません。

掃除・抜け毛対策におすすめの時短アイテム

猫の抜け毛対策には、粘着ローラーよりも電動ブラシがおすすめです。1日1回、たった5分ブラッシングするだけで、家中に毛が舞うのを防げます。特に換毛期には、ペット用の脱毛グローブを使うと、撫でるだけで毛が取れて便利です。

床掃除にはロボット掃除機が大活躍です。最近は猫の毛に特化したモデルも登場しています。また、猫ベッドやクッションには撥水加工のカバーをかけ、汚れたらすぐ拭き取れるようにしておくと、洗濯の手間が省けます。

パートナー・家族と役割分担する工夫

育児と猫のお世話を一人で抱え込まないことが大切です。家族で役割を分担する際のポイントをご紹介します。

まずは「猫担当」を明確に決めましょう。例えば、パパは朝のご飯とトイレ掃除、ママは夜のブラッシング、といったように。役割を可視化するために、冷蔵庫に「猫のお世話当番表」を貼っておくのも効果的です。

また、里帰り出産をする場合は、事前に猫の預け先を決めておきましょう。最近はペットシッターサービスも充実しています。自治体によっては、子育て支援とペットサポートを同時に受けられるサービスもあるので、調べてみると良いでしょう。

育児と猫のお世話の両立は確かに大変ですが、猫ちゃんとの暮らしが育児ストレスを和らげてくれる側面もあります。無理のない範囲で、少しずつできることから始めてみてくださいね。

赤ちゃんも猫も大事にする家づくりのコツ

家のレイアウトを見直そう

リビングでは猫ちゃんの行動範囲と赤ちゃんの遊び場を明確に分けるのがポイントです。例えば、窓側にキャットタワーを設置し、反対側にベビーマットを敷くなど、自然とゾーン分けできる配置にします。

猫ちゃんが高い場所を移動できるよう、棚やキャットウォークを作ってあげると、赤ちゃんから逃げられる安心感が生まれます。

寝室では、猫ちゃんがベッドに入らないよう、壁際に設置するよりも部屋の中央に置く方が良い場合もあります。猫ちゃんがベッドに登れないよう、周囲にジャンプ台となる家具を置かない配慮も必要です。

ベビーゾーン・キャットゾーンの区切り方

完全に分離するのではなく、お互いの領域を尊重し合えるような区切り方が理想的です。赤ちゃんがハイハイを始めたら、ベビーゲートを活用するのがおすすめです。猫だけが通り抜けられるように、下部に15cmほどの隙間を設けるタイプを選びましょう。

猫ちゃんのご飯場所と赤ちゃんの食事スペースは必ず分けましょう。キッチンカウンターの下など、赤ちゃんが入れない場所に猫の食器を設置するのがベストです。猫トイレは洗面所やバルコニーなど、赤ちゃんが近づきにくい場所に。ドアに猫用の小さな扉をつけると便利です。

猫ちゃんの隠れ家スペースは、赤ちゃんの視線からも物理的にも遮られた場所に作ってあげましょう。クローゼットの一角や、棚の上に猫専用の箱を設置するのがおすすめです。猫ちゃんが逃げ込める場所があるだけで、ストレスが大幅に軽減されます。

消毒・掃除の衛生習慣を無理なく続ける方法

赤ちゃんと猫が共存する空間では、衛生管理が気になりますよね。でも、神経質になりすぎず、続けられる範囲で清潔を保つ方法があります。

まず基本は「上から下へ」の掃除順序です。キャットタワーや棚の上など高い場所から埃を落とし、最後に床掃除をするのが効率的です。

消毒はキッチンペーパーにスプレーして拭き取る方法が手軽です。特に猫トイレ周辺と赤ちゃんが触れる床部分はこまめに拭き掃除を。

抜け毛対策には、粘着ローラーよりも濡れ雑巾がけが効果的です。フローリングならモップにマイクロファイバー布を装着し、さっとかけるだけでもOK。ソファやベッドには撥水カバーをかけ、洗濯の手間を減らす工夫も。

よくある質問

Q:赤ちゃんと猫はいつから触れ合わせて大丈夫ですか?

病院から退院後、猫が落ち着いてから少しずつ慣らしていくのがおすすめです。まずは赤ちゃんが寝ている姿を遠くから見せることから始め、猫の反応を見ながら1週間~1ヶ月かけて距離を縮めましょう。急がず猫のペースを尊重することが大切ですよ。

Q:赤ちゃんの猫アレルギーはどうやってわかりますか?

生後3ヶ月頃から症状が現れることがあります。猫と触れ合った後にくしゃみや発疹が出たら小児科に相談を。予防にはこまめな掃除と猫のブラッシングが効果的です。完全に隔離しなくても、適切な距離を保てば共存できる場合が多いです。

Q:猫と赤ちゃんが仲良くなるコツは?

猫が自発的に近づいてくるのを待つことが第一歩です。赤ちゃんが寝ている時に猫を近づけたり、授乳中に優しく声をかけたりすると、自然な関係が育まれます。無理に触らせようとせず、お互いのスペースを尊重してあげてくださいね。

まとめ

猫と赤ちゃんの同居は、正しい知識と準備があれば安心して実現できます。健康チェックや環境づくり、少しずつ慣らす接触方法が大切。完全室内飼いや衛生管理を心がけ、猫にも赤ちゃんにもストレスの少ない空間を作りましょう。毎日5分のふれあいタイムや役割分担で、無理なくお世話を続けるコツも紹介しました。愛情を持って接すれば、きっと素敵な家族関係が育まれますよ。焦らず、一歩ずつ進めてみてくださいね。